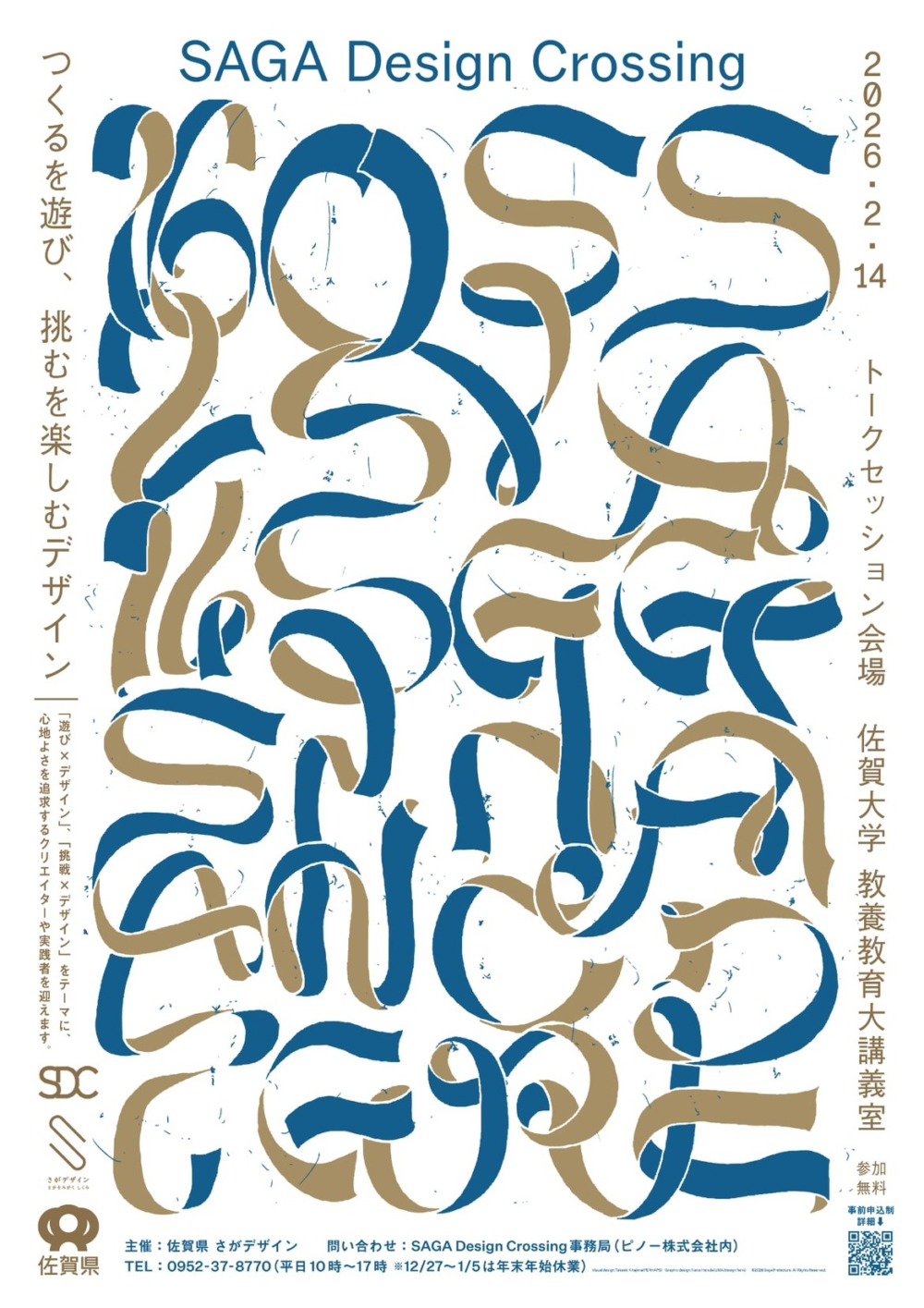

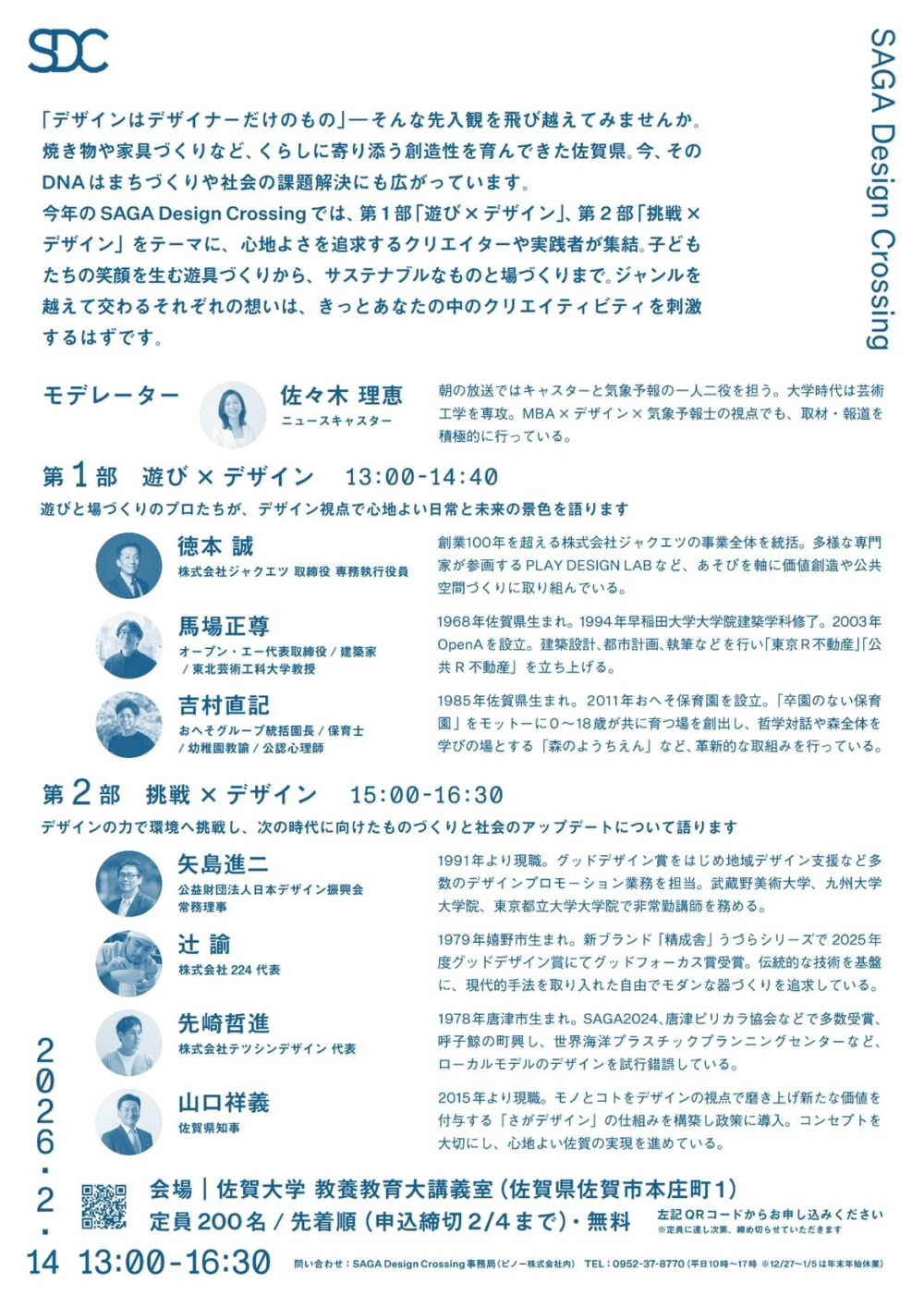

SAGA Design Crossing』登壇

おへそグループ「小さな芸術家たちのアート展~冒険~」

【おへそグループ「小さな芸術家たちのアート展~冒険~」】

いつもおへそグループの取り組みにご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。

これまで3年間、佐賀大学美術館にておへそグループのアート展を開催し、子どもたちそれぞれの表現に感動の声をたくさんいただきました。

今年度からは、場所を「てつがく珈琲」に移し、より身近に楽しめる形で開催いたします。

子どもたちが自然物を使って表現した「冒険」をテーマにしたアート作品を、

てつがく珈琲の店内に展示いたします。

ご家族皆さまでお気軽にご覧ください。

展示期間:

2026年(令和8年)1月26日(月)~ 2月27日(金)

展示場所:

てつがく珈琲 店内

鑑賞について:

お店の営業時間内に、どなたでも自由にご覧いただけます。

※てつがく珈琲で、美味しいコーヒーと共にご家族でゆっくりとお過ごしください。

統括園長登壇のお知らせ「SAGA Design Crossing」

おへそグループ×フィンランドフェア in SAGA イベントのお知らせ

佐賀県佐賀市にある「おへそこども園」

森のようちえんに見る自然との関わり、家庭や園に流れる“

北欧で感じた学びをきっかけに、参加者一人ひとりが「

カフェのようにあたたかい雰囲気の中で、感じて、語って、

ミニ講話以外の時間帯は、

テントブースにてお子さまも大人も楽しめるファイヤースターター

自然物でのアート等の「森のようちえん体験」ができます。

お子さまに人気の「マシュマロ焼き体験」もあります。

皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

―――――――――――――――――――――

■おへそグループ統括園長 吉村直記氏によるミニ講話

「〜フィンランド視察で出会った“しあわせな子育て・保育”」

12月7日(日)13:00-14:30(要事前申し込み)

・会場:ギャラリー白磁

・定員:約30名 ※先着順

・登壇者:おへそグループ統括園長 吉村直記

おへそグループ主任 本山菜月

・内容:①フィンランド視察レポート

②“しあわせな子育て・保育”を語り合うワーク

・対象:北欧の子育てや教育に興味のある方すべて

・申込みフォーム:https://forms.gle/

12月7日(日)11:00-13:00 /14:30-17:00

森のようちえん体験コーナー

森のようちえん体験コーナー○ファイヤースターター

○自然物を使ったアート(

○マシュマロ焼き体験

○北欧の森の焚き火をイメージしたあたたかいひととき

・会場:アリタセラ北側駐車場

・参加費:500円

・対象:未就園児〜大人の方

※天候など実施日時・内容が変更・中止になる場合がございます。

(メディア出演のお知らせ)子どもたちへ熱中症講座

大塚製薬様、溝上薬局様のご協力で開催しました「熱中症講座」の様子が、

佐賀テレビさんとFBSさんに取り上げていただいております。

佐賀テレビ

https://youtu.be/Y-cVdMDOsTA?si=fYAi-KAujacazfs8

FBS

https://news.ntv.co.jp/n/fbs/category/life/fsd75d243b745b4c7db324a031f8f49786

SAGA DESIGN AWARD 2025 受賞のお知らせ

【SAGA DESIGN AWARD 2025 受賞のお知らせ】

佐賀からはじまる、佐賀を心地よくする「デザイン」を発見し、讃え、県民の皆さまへ広く知っていただくアワードです。

おへそグループは、

保育園の枠組みを超えた誰もがいていい場のデザイン「子どもとおとなと地域をつなぐインクルーシブコミュニティ」(資料はこちらから)

というプロジェクトで評価され、[入賞]となりました。

https://saga-design-award.jp/award/185/

保護者様や地域の皆様のおかげさまです。

いつもありがとうございます。